[조영섭의 링 밖 이야기] 주먹으로 꿈을 지킨 사람들, 그 이야기를 시작합니다

25.10.22

88

본문

나는 권투인이다. 선수였고, 지금은 지도자다. 그리고 오래 전부터, 권투인의 이야기를 글로 남겨왔다.

신문의 스포츠면, 지역지의 인터뷰란, 때로는 체육회 내부지까지. 이름 없이 사라져가는 권투인들의 이야기를 어떻게든 세상에 알리고 싶었다.

하지만 이제부터는 방향을 정했다. 오마이뉴스 시민기자로서, 권투인들의 이야기를 이곳에 연재하려 한다.

처음 펜을 든 건 사명감 때문이었다. 링 위에서만큼이나 치열했던 링 밖의 삶, 그 이야기를 아무도 써주지 않기에 내가 직접 써야겠다고 마음먹었다.

이제는 그 선택을, 오마이뉴스라는 이름 아래 계속해가려 한다. 더 많은 사람들과 함께 보기 위해서다. 더 멀리, 더 오래 남기기 위해서다.

나는 체육관에서 인생을 배웠다. 쇠 파이프가 삐걱대는 철봉 소리, 샌드백을 때리는 둔탁한 리듬, 그리고 땀범벅이 된 눈빛 속에서 진심과 인내가 무엇인지 보았다. 권투는 싸움이 아니다. 그건 흔한 오해다. 권투는, 자기 자신과 싸우는 사람들의 이야기다. 그리고 나는 그런 사람들을 수도 없이 만나왔다.

예컨대, 박 모 선수가 있다. 국가대표 상비군 출신이었던 그는 탁월한 감각과 집요한 훈련 자세를 가진 유망주였다. 하지만 군 복무 후, 다시 링에 오르지 못했다. 생계를 위해 택배 일을 시작했고, 그 사이 몸은 굳었고, 마음도 멀어졌다. 나는 그의 마지막 훈련을 기억한다. 조용한 체육관에서 샌드백을 치다 말고 그가 중얼거렸다.

"내가 이걸 왜 이토록 버텼는지, 잘 모르겠어요."

그 말이 가슴을 며칠이고 쳤다. 그의 주먹 속에 있었던 꿈, 끝내 보여주지 못한 미래.

또 한 사람, 지방 소도시의 김 모 관장. 한때 전국구 선수였지만, 지금은 낡은 체육관을 혼자 운영하며 아이들을 가르친다. 운영이 빠듯해 전기세가 밀려 훈련 중 불이 꺼지는 일도 있었다. 하지만 그는 훈련을 멈추지 않았다. 그리고 말했다.

"얘네가 권투하면서 달라졌어요. 예전엔 욕하고 싸움만 하던 애들이었는데, 요즘은 선생님한테도 인사하고, 아침마다 먼저 나와서 줄넘기를 해요."

나는 그 말을 들으며 생각했다. 이 시대에 필요한 건, 기술이 아니라 사람을 바꾸는 진심이구나.

또 다른 기억 속 인물은, 복싱을 은퇴한 뒤 경비 일을 하며 생계를 꾸려가는 정 모 씨다.

그는 한때 프로 무대까지 올랐지만 부상과 승부 조작의 유혹 속에서 끝내 명예 대신 현실을 선택할 수밖에 없었다.

그러나 그는 여전히 체육관을 찾는다. 트레이너도 아니고, 선수도 아니지만, 제자들의 스파링을 지켜보며 조용히 조언을 건넨다.

"난 링에서 졌지만, 애들은 이겨야죠."

그 말이 오래 남는다. 패배했지만 무너지지 않은 사람, 그 또한 권투인이다. 이 글은 시작에 불과하다.

앞으로 나는 이 지면을 통해 이름 없는 권투인들, 잊힌 챔피언들, 그리고 링 밖에서도 여전히 싸우고 있는 사람들의 이야기를 전할 것이다.

그들의 삶에는 땀과 피가 묻어 있다. 그러나 그보다 더 짙게 배어 있는 건, 사람 냄새다. 울지 않는 눈물, 말 없는 의지, 그리고 누구보다 순수한 꿈.

나는 그 진심을 글로 남기고 싶다. 기록되지 않았던 권투의 역사, 그들의 인생을 세상에 들려주고 싶다.

"권투는 기술이 아니라 인생입니다."

나는 그 말의 무게를 안다.

이제부터 그 무게를, 글로 나누고 싶다.

여기, 오마이뉴스에서.

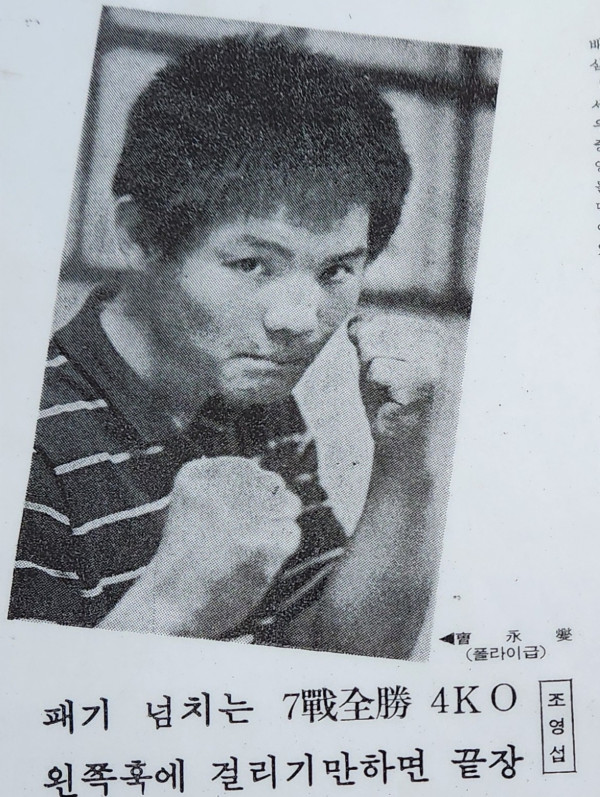

필자 조영섭

· 전직 권투선수

· 현직 권투 관장

· 권투인들의 기록자가 되고 싶은 시민기자

신문의 스포츠면, 지역지의 인터뷰란, 때로는 체육회 내부지까지. 이름 없이 사라져가는 권투인들의 이야기를 어떻게든 세상에 알리고 싶었다.

하지만 이제부터는 방향을 정했다. 오마이뉴스 시민기자로서, 권투인들의 이야기를 이곳에 연재하려 한다.

처음 펜을 든 건 사명감 때문이었다. 링 위에서만큼이나 치열했던 링 밖의 삶, 그 이야기를 아무도 써주지 않기에 내가 직접 써야겠다고 마음먹었다.

이제는 그 선택을, 오마이뉴스라는 이름 아래 계속해가려 한다. 더 많은 사람들과 함께 보기 위해서다. 더 멀리, 더 오래 남기기 위해서다.

나는 체육관에서 인생을 배웠다. 쇠 파이프가 삐걱대는 철봉 소리, 샌드백을 때리는 둔탁한 리듬, 그리고 땀범벅이 된 눈빛 속에서 진심과 인내가 무엇인지 보았다. 권투는 싸움이 아니다. 그건 흔한 오해다. 권투는, 자기 자신과 싸우는 사람들의 이야기다. 그리고 나는 그런 사람들을 수도 없이 만나왔다.

예컨대, 박 모 선수가 있다. 국가대표 상비군 출신이었던 그는 탁월한 감각과 집요한 훈련 자세를 가진 유망주였다. 하지만 군 복무 후, 다시 링에 오르지 못했다. 생계를 위해 택배 일을 시작했고, 그 사이 몸은 굳었고, 마음도 멀어졌다. 나는 그의 마지막 훈련을 기억한다. 조용한 체육관에서 샌드백을 치다 말고 그가 중얼거렸다.

"내가 이걸 왜 이토록 버텼는지, 잘 모르겠어요."

그 말이 가슴을 며칠이고 쳤다. 그의 주먹 속에 있었던 꿈, 끝내 보여주지 못한 미래.

또 한 사람, 지방 소도시의 김 모 관장. 한때 전국구 선수였지만, 지금은 낡은 체육관을 혼자 운영하며 아이들을 가르친다. 운영이 빠듯해 전기세가 밀려 훈련 중 불이 꺼지는 일도 있었다. 하지만 그는 훈련을 멈추지 않았다. 그리고 말했다.

"얘네가 권투하면서 달라졌어요. 예전엔 욕하고 싸움만 하던 애들이었는데, 요즘은 선생님한테도 인사하고, 아침마다 먼저 나와서 줄넘기를 해요."

나는 그 말을 들으며 생각했다. 이 시대에 필요한 건, 기술이 아니라 사람을 바꾸는 진심이구나.

또 다른 기억 속 인물은, 복싱을 은퇴한 뒤 경비 일을 하며 생계를 꾸려가는 정 모 씨다.

그는 한때 프로 무대까지 올랐지만 부상과 승부 조작의 유혹 속에서 끝내 명예 대신 현실을 선택할 수밖에 없었다.

그러나 그는 여전히 체육관을 찾는다. 트레이너도 아니고, 선수도 아니지만, 제자들의 스파링을 지켜보며 조용히 조언을 건넨다.

"난 링에서 졌지만, 애들은 이겨야죠."

그 말이 오래 남는다. 패배했지만 무너지지 않은 사람, 그 또한 권투인이다. 이 글은 시작에 불과하다.

앞으로 나는 이 지면을 통해 이름 없는 권투인들, 잊힌 챔피언들, 그리고 링 밖에서도 여전히 싸우고 있는 사람들의 이야기를 전할 것이다.

그들의 삶에는 땀과 피가 묻어 있다. 그러나 그보다 더 짙게 배어 있는 건, 사람 냄새다. 울지 않는 눈물, 말 없는 의지, 그리고 누구보다 순수한 꿈.

나는 그 진심을 글로 남기고 싶다. 기록되지 않았던 권투의 역사, 그들의 인생을 세상에 들려주고 싶다.

"권투는 기술이 아니라 인생입니다."

나는 그 말의 무게를 안다.

이제부터 그 무게를, 글로 나누고 싶다.

여기, 오마이뉴스에서.

필자 조영섭

· 전직 권투선수

· 현직 권투 관장

· 권투인들의 기록자가 되고 싶은 시민기자